NELAYAN TERANCAM, LAUT TERLUKA: DAMPAK IUU FISHING BAGI MASYARAKAT DAN EKOSISTEM

Senin, 21 Juli 2025

Oleh:

Rochman Nurhakim

Pengawas Perikanan Ahli Madya

1. PENDAHULUAN

Indonesia, negeri kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, menyimpan hamparan laut yang luas dan kaya. Laut bukan sekadar bentangan air asin, melainkan nadi kehidupan bagi lebih dari 2,7 juta nelayan kecil (KKP, 2022), penjaga keseimbangan ekosistem, sekaligus sumber pangan

utama bagi jutaan rakyat. Namun, di balik gemerlap potensi itu, membayangi ancaman kelam yang kian nyata dan mendesak: praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing).

IUU Fishing bukanlah sekadar catatan hitam dalam pelanggaran hukum. Ia adalah bentuk penjajahan atas sumber daya maritim, mencerminkan ketimpangan akses dan kekuasaan, serta menjadi benih konflik sosial-ekologis di banyak wilayah pesisir Indonesia. Ketika kapal-kapal ikan asing memasuki perairan kita tanpa izin, ketika praktik merusak seperti bom ikan atau trawl ilegal masih terjadi, yang paling dulu merasakan dampaknya adalah nelayan kecil yang bergantung sepenuhnya pada laut untuk menyambung hidup.

Dampaknya tidak hanya pada ekonomi. Penurunan hasil tangkapan harian, jatuhnya harga ikan, dan meningkatnya biaya operasional menjadi beban ganda bagi nelayan lokal. Tidak jarang, konflik antar nelayan pun terjadi, terutama ketika batas wilayah tangkap dan hak akses tidak lagi dihormati. Di sisi lain, kerusakan habitat seperti terumbu karang, padang lamun, dan wilayah pemijahan akibat praktik tangkap yang destruktif mempercepat degradasi ekosistem laut.

Artikel ini mencoba menelusuri wajah nyata IUU Fishing, dari laut yang terluka hingga masyarakat yang terpinggirkan. Lebih dari itu, artikel ini menggali kenapa pemberantasan IUU Fishing bukan sekadar tugas aparat,

melainkan perjuangan kolektif demi keadilan sosial, keberlanjutan

sumberdaya, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa.

2. DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI TERHADAP NELAYAN LOKAL

IUU Fishing bukan sekadar pelanggaran biasa. Ia adalah pelanggaran yang umumnya dilakukan secara terstruktur dan masif sehingga menghantam langsung jantung kehidupan nelayan kecil. Ketika kapal-kapal asing dan industri ilegal beroperasi tanpa izin di laut Indonesia, mereka bukan hanya mencuri ikan, tapi juga mencuri harapan dan masa depan nelayan tradisional.

Nelayan lokal, yang selama ini dengan tertib menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan melaut dengan perahu kecil, dipaksa bersaing dengan kapal-kapal besar bermesin ganda dan alat tangkap yang rakus. Nelayan lokal kembali ke daratan dengan jaring kosong, bukan karena malas atau tidak terampil, melainkan karena laut tempat mereka biasa mencari ikan telah dijarah lebih dulu oleh yang besar dan kuat.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat bahwa potensi kerugian ekonomi akibat IUU Fishing mencapai Rp101 triliun per tahun (KKP, 2021). Namun angka itu, sebesar apa pun, belum mampu menggambarkan luka di wajah para nelayan di Pantai Selatan Jawa, di gugusan Natuna, atau di perairan Maluku yang harus melaut lebih jauh, lebih lama, dengan risiko lebih tinggi, dan hasil yang semakin sedikit.

Ketimpangan ini menimbulkan efek domino, diantaranya:

§ Pendapatan menurun, sementara biaya melaut meningkat (bahan bakar, es batu, perawatan perahu);

§ Hilangnya peluang pendidikan untuk anak-anak nelayan, karena orang tuanya tidak lagi mampu membiayai sekolah;

§ Munculnya konflik horizontal, terutama saat kapal lokal dan kapal besar beroperasi di wilayah yang sama.

Lebih dari sekadar kehilangan hasil tangkap, yang dirampas dari nelayan adalah rasa aman dan martabatnya. Ketika akses terhadap laut dipersempit oleh kekuatan modal dan kelambanan pengawasan, nelayan kecil merasa terbuang dari rumahnya sendiri. Dampak IUU Fishing bukan hanya pada perut yang lapar, tetapi juga pada harga diri yang terluka.

3. KERUSAKAN EKOLOGI AKIBAT IUU FISHING

IUU Fishing bukan hanya mencuri ikan, tapi juga melukai laut hingga ke jantung ekosistemnya. Setiap pukat harimau yang diseret melintasi dasar laut bukan sekadar mengangkat ikan tapi mencabik rumah, menghancurkan tempat bertelur, dan memutus rantai kehidupan yang telah berlangsung selama ribuan tahun.

Pelaku IUU Fishing kerap menggunakan alat tangkap yang merusak seperti trawl, bom, atau sianida. Mereka menyapu bersih dasar laut, menggusur terumbu karang dan padang lamun tanpa ampun. Padahal, tempat-tempat itulah yang menjadi "maternitas alami", tempat pemijahan, perlindungan, dan pertumbuhan ikan-ikan muda. Bila tempat itu hancur, laut pun kehilangan generasi penerusnya.

Menurut LIPI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga tahun 2020, lebih dari 30% terumbu karang Indonesia berada dalam kondisi rusak, sebagian besar akibat aktivitas penangkapan yang destruktif. Padang lamun, benteng alami yang menyerap karbon dan melindungi garis pantai, mengalami degradasi sekitar 5.000 hektare per tahun. Kerusakan ini mempercepat krisis iklim laut dan memperlemah daya pulih ekosistem.

IUU Fishing juga menyeret spesies-spesies dilindungi ke ambang kepunahan. Hiu, Pari Manta, Penyu, bahkan Dugong sering kali menjadi korban bycatch karena tidak ada kontrol terhadap alat, ukuran, musim, atau area tangkap. Bagi pelaku IUU Fishing, semua yang tertangkap adalah komoditas untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.

Laut yang rusak tidak lagi mampu memberi dengan bijak. Ketika stok ikan menipis akibat hancurnya habitat, pelaku IUU Fishing justru pindah ke

wilayah lain membawa kerusakan yang sama. Inilah lingkaran setan perusakan laut.

Ilustrasi 1. Lingkaran Setan Perusakan Laut (Rochman, 2025)

Menurut FAO (2022), lebih dari 35% stok ikan global kini berada dalam status eksploitasi berlebihan, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia, menjadi wilayah yang paling terancam. Bila tidak ada langkah perlindungan yang tegas, bukan hanya ikan yang punah, tapi juga harapan akan laut yang lestari dan kehidupan yang berkeadilan.

4. FAKTA DAN DATA DI BALIK IUU FISHING

IUU Fishing bukanlah praktik gelap yang samar dan tanpa jejak. Ia hadir nyata dan dapat dilacak melalui data, pola, dan kecenderungan. Fakta-fakta menunjukkan bahwa Indonesia selama bertahun-tahun menjadi sasaran empuk bagi pelaku penangkapan ikan ilegal, baik oleh kapal asing maupun kapal nasional yang tidak patuh aturan.

Menurut laporan Global Initiative Against Transnational Organized Crime (2021), Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan tingkat kerawanan IUU

Fishing tertinggi di dunia. Aktivitas ini terjadi paling banyak di perairan Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi dan Laut Arafura.

Data dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mencatat bahwa selama 2020 hingga 2025, sebanyak 191 kapal ikan asing ilegal berhasil ditangkap. Mayoritas berasal dari Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Mereka beroperasi di WPP-NRI 711 (Laut Natuna), 718 (Laut Arafura), dan 716 (Perairan Sulawesi), kawasan yang kaya akan ikan demersal, udang, dan hasil laut bernilai tinggi. Berikut adalah data hasil tangkapan Kapal Ikan Asing oleh KKP tahun 2020 – 2025.

Tabel 1. Hasil Tangkapan Kapal Ikan Asing oleh KKP (2020-2025)

|

Tahun |

Kapal Ikan Asing Ilegal |

Jumlah |

|||||||

|

Malaysia |

Vietnam |

Filipina |

Taiwan |

Rusia |

Siere Lenone |

Belanda |

Tiongkok |

||

|

2025 |

3 |

5 |

4 |

- |

- |

- |

- |

1 |

13 |

|

2024 |

9 |

3 |

17 |

- |

1 |

2 |

- |

- |

32 |

|

2023 |

13 |

1 |

7 |

- |

- |

- |

1 |

- |

22 |

|

2022 |

9 |

7 |

2 |

- |

- |

- |

- |

- |

18 |

|

2021 |

22 |

25 |

6 |

- |

- |

- |

- |

- |

53 |

|

2020 |

17 |

23 |

12 |

1 |

- |

- |

- |

- |

53 |

|

Jumlah |

73 |

64 |

48 |

1 |

1 |

2 |

1 |

1 |

191 |

Sumber: Direktorat Penanganan Pelanggaran, Ditjen PSDKP (Mei 2025)

Tidak hanya kapal asing, praktik IUU Fishing juga melibatkan kapal berbendera Indonesia yang melanggar izin, melakukan manipulasi logbook, menggunakan alat tangkap terlarang, atau tidak mengaktifkan Vessel Monitoring System (VMS). Sebuah riset oleh Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI, 2023) menunjukkan bahwa lebih dari 30% kapal perikanan industri domestik tidak taat pada kewajiban pelaporan elektronik (e-logbook).

Direktorat Penanganan Pelangaran Ditjen PSDKP, mencatat bahwa dari tahun 2020 hingga Mei 2025, sebanyak 715 kapal ikan Indonesia telah ditindak. Meski mayoritas diberi sanksi administratif, pola pelanggarannya tak bisa disepelekan, karena skemanya semakin kompleks.

Modus IUU Fishing di WPP-NRI pun semakin canggih, diantaranya: Pemalsuan dokumen izin penangkapan, termasuk penumpangan bendera (flag of convenience); Penghindaran pengawasan dengan mematikan transmitter kapal; dan Bongkar muat di tengah laut (transhipment) yang merupakan praktik penggelapan hasil tangkapan.

Angka-angka yang diuraikan di atas tentunya bukan sekadar angka mati, tapi angka yang menjadi peringatan bahwa tanpa kolaborasi lintas lembaga, tanpa teknologi pengawasan modern, dan tanpa keberanian menegakkan hukum di laut, data-data tersebut hanya akan menjadi catatan tanpa manfaat. Padahal data seharusnya menjadi pelita untuk penerang dalam melakukan tindakan perubahan menuju perbaikan.

5. PERAN PEMERINTAH DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM

Laut kita bukan hanya soal gelombang dan ikan. Ia adalah benteng kedaulatan, sumber penghidupan, dan wajah masa depan bangsa. Maka ketika IUU Fishing mencederai laut, ia tak sekadar mencuri ikan—ia menjarah harapan.

Sejak tahun 2014, Pemerintah Indonesia menyatakan dengan lantang: “Illegal Fishing adalah musuh negara”. Sebuah semboyan yang bukan hanya slogan, tapi deklarasi politik dan hukum bahwa penangkapan ikan

ilegal adalah ancaman yang mesti dilawan dengan segenap daya dan keberanian. Maka dimulailah era penenggelaman kapal ilegal, pengetatan perizinan, hingga penguatan patroli dan pengawasan laut.

Langkah ini mengguncang. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di mata dunia. Kapal-kapal asing mulai berkurang, efek jera mulai tumbuh, dan narasi kedaulatan menjadi arus utama dalam kebijakan perikanan nasional.

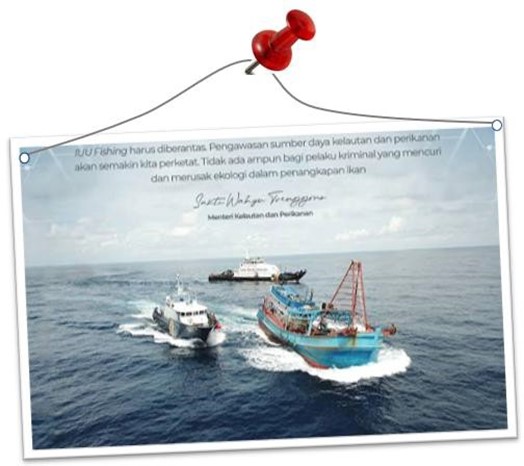

Semua ini berlanjut dalam kerangka besar Blue Economy (ekonomi biru)

yang kini dikomandani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono.

Dalam visi ekonomi biru, yang menjadi semboyan bukan lagi sekadar produksi dan profit, melainkan Ekologi sebagai Panglima. Bahwa laut tak hanya untuk dimanfaatkan, tapi juga dijaga, dan diwariskan. Karena itu untuk

menjamin laut tetap aman dari IUU Fishing, maka pengawasan dan penegakan hukum menjadi benteng utama.

Melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), KKP rutin melakukan patroli laut, menangani pelanggaran administratif, hingga melakukan penyidikan pidana perikanan. Sejak 2020, pendekatan pengawasan juga diperkuat dengan pemanfaatan teknologi, seperti: Vessel Monitoring System (VMS), overlay VMS dengan Automatic Identification System (AIS); Sistem pemantauan elektronik (e-monitoring) bidang kelautan dan perikanan; dan Pelaporan hasil tangkapan elektronik (e-logbook). Disamping itu, kerjasama pengawasan dengan mitra strategis baik dalam dan luar negeri juga terus ditingkatkan.

Namun, pengawasan dan penegakan hukum terhadap IUU Fishing tetap menghadapi tantangan berat, di antaranya:

§ Luas wilayah laut Indonesia yang lebih dari 6,4 juta km², menjadikan pengawasan sulit dan mahal;

§ Keterbatasan armada dan personel pengawas dibandingkan dengan banyaknya kapal yang beroperasi dan luasnya wilayah yang diawasi;

§ Koordinasi lintas sektor yang belum optimal antara KKP, TNI AL, Polri, Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya;

§ Modus pelanggaran semakin kompleks, seperti tindak pidana perikanan yang terkait pencucian uang, perdagangan orang atau pelanggaran lintas negara.

Disinilah diperlukan kepemimpinan yang sakti, tegas namun adaptif, yang mampu mengintegrasikan ketegasan hukum dalam memberantas IUU

Fishing dengan semangat pemberdayaan dan keberlanjutan Blue Economy. Tanpa pemberantasan IUU Fishing, Blue Economy hanya akan menjadi retorika kosong.

6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

IUU Fishing merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, yang menyebabkan berkurangnya hasil tangkap nelayan tradisional, kerusakan habitat laut, kerugian ekonomi hingga ancaman kedaulatan.

Peran aktif pemerintah melalui pengawasan dan penegakan hukum sudah berjalan, tetapi tantangan yang sangat besar tidak bisa dihadapi sendirian, memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Komunitas lokal, lembaga pemerintah, penegak hukum, dan sumber daya teknologi pengawasan harus jalan bersama, bersinergi untuk mengatasi IUU Fishing secara modern dan efektif.

Rekomendasi untuk masa depan pengawasan dan penegakan hukum yang modern dan efektif untuk memberantas IUU Fishing, diantaranya:

§ Transformasi Komunitas Pesisir menjadi Smart Community Based Surveillance

(Smart - POKMASWAS), antara lain dengan pelibatan aktif nelayan lokal melalui pelatihan digital, aplikasi pelaporan cepat berbasis lokasi (geo- tagging) untuk deteksi dini.

§ Peningkatan kapasitas armada dan personel pengawas serta modernisasi armada dan pengawas dengan teknologi canggih (drone, Ai, Big Data Analytics, dll)

§ Peningkatan koordinasi dan kerjasama pemberantasan IUU Fishing melalui pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan IUU Fishing Berbasis Teknologi Terpadu. Koordinasi lintas lembaga disatukan dalam satu platform digital terpadu (Integrated Surveillance and Law Enforcement System) yang memungkinkan kolaborasi real time antar instansi penegak hukum dalam dan luar negeri;

§ Penguatan kerjasama internasional melalui platform pertukaran data lintas negara untuk kapal perikanan dan sistem peringatan dini pelanggaran lintas batas.

§ Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan membangun dashboard terbuka untuk publik yang menampilkan data perizinan, tangkapan, pelanggaran, dan status hukum kapal secara real time untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mengurangi ruang praktik korupsi di sektor perikanan.

7. Penutup:

Masa depan laut Indonesia adalah amanah yang menuntut tindakan kita bersama. Jika kita berjalan bersama dan bersinergi untuk menjaganya, maka laut kita akan tetap melimpah, ekosistemnya terjaga, dan nelayannya

sejahtera. Karena laut yang dijaga bersama, akan memberi hidup bagi

banyak generasi.

Daftar Referensi

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). (2023; 2024). Laporan Penanganan Pelanggaran Perikanan. Jakarta: PSDKP.

Food and Agriculture Organization (FAO). (2001). International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. Rome: FAO.

Food and Agriculture Organization (FAO). (2022). The State of World Fisheries and Aquaculture 2022. Rome: FAO.

Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2021). Illicit Fishing and Transnational Crime in Indonesia.

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI). (2023). Analisis Kepatuhan Kapal Perikanan terhadap Regulasi e-Logbook. Jakarta: IOJI.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (2021). Laporan Kerugian Ekonomi akibat IUU Fishing. Jakarta: KKP.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) & Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2020). Status Terumbu Karang dan Padang Lamun di Indonesia. Jakarta: LIPI & KLHK.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Rochman Nurhakim